Wassermusik am Dorfteich

Ökum. Klimafastenandacht

Im Rahmen der Klimafastenimpulse fand am 10.4.25 eine ökumenische Klimafastenandacht am Uferweg des Dorfteichs statt. Mit dabei war die Bläsergruppe der ev. Gemeinde.

Ansprache von Reinhart Kraft, Pfarrer i. Ruhestand:

Liebe Besucher aus Lichtenrade!

Wir sind hier zusammengekommen, um uns zu freuen, dass wir diesen Dorfteich haben und dass er nun wieder so schön hergerichtet wird. Und das wollen wir heute feiern. Stellen Sie sich vor, wir hätten diesen schönen Dorfteich nicht. Dann hätten wir hier heute vermutlich einen Parkplatz. Aber wir haben dieses schöne Stück Erde mit dem Teich darin. Und wir sind froh und feiern, dass das Bezirksamt sich hier engagiert und dieses Naturdenkmal saniert. Wir wollen uns vor diesem Schmuckstück verneigen und es mit einer fröhlichen Wassermusik begrüßen.

Und zugleich müssen wir leider zur Kenntnis nehmen, dass es schlecht steht um den Kreislauf des Wassers. Es regnet weniger. Die Flüsse und Seen Brandenburgs führen weniger Wasser. Manche Bäche fallen trocken. Wir entnehmen mehr Grundwasser als neu entsteht. Das Trinkwasser in der Region Berlin könnte empfindlich knapp werden. Alle Nutzergruppen der Region werden künftig deutlich mehr Wasser sparen müssen. Auch wir werden uns daran gewöhnen müssen, sparsamer mit dieser Kostbarkeit umzugehen.

Inzwischen wissen wir alle auch: Ob der Regen sanft vom Himmel fällt, das hat auch damit zu tun, ob es uns gelingt, die CO-Emissionen schrittweise stillzuhalten. Was wir tagtäglich der Atmosphäre antun an Abgasen, das kommt als Störung des Klimas zurück. Darum sollten wir um Gottes und des Regens willen wirklich nur die unbedingt nötigen Kilometer mit dem Auto fahren und nur die wirklich notwendigen Flüge antreten.

Wir haben uns vor einer Baustelle versammelt, wo wir Menschen mit dem Wasser Freundschaft schließen und ihm zur Hilfe kommen. Und das macht Mut. Wir sind dem Klimawandel nicht heillos ausgeliefert. Und solche Baustellen brauchen wir viele: wenn wir klug sind, schließen wir mit dem Wasser Freundschaft und kommen ihm zur Hilfe. Wir bauen unsere Städte um, wir versiegeln weniger Flächen, der Regen soll versickern und die Städte kühlen. Es ist genug für alle da, solange wir klug genug sind, es aufzufangen und zu speichern und miteinander zu teilen. Im übrigen brauchen wir auch dringend eine biologische Landwirtschaft, die das Grundwasser nicht weiter mit Schadstoffen belastet.

Was wären wir denn ohne dich, Schwester Wasser ? Deine Tropfen glänzen in der Sonne. Du erfrischst uns an Leib und an Seele. Du lässt wachsen, was wir zum Leben brauchen, du weckst das Grün der Bäume und die Farben unserer Gärten. Du kommst als sanfter Regen oder führst uns ein Schauspiel auf des Zornes mit Blitz und Donner. Du stillst unseren Durst im kühlen Wein. Du erzählst uns von der Güte Gottes. Wir grüßen dich, Schwester Wasser, froh dass wir dich haben, alle Morgen neu.

Pfarrer Reinhart Kraft

Wir könnten das schaffen

Wir könnten das schaffen

Das Grundrecht auf Asyl und die Frage: Wer wollen wir sein?

Aus aktuellem Anlass möchten wir an dieser Stelle eine Predigt aus der Morgenandacht (Sendung der evangel. Kirche, Deutschlandfunk) vom 30.1.25 von Pfarrer Stephan Krebs aus Langen/Hessen wiedergeben:

„Wir schaffen das!“ Dieser Satz löst bei vielen Unbehagen aus oder sogar Wut. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihn gesagt, als besonders viele Kriegsflüchtlinge nach Europa und

Deutschland kamen. Davon möchte ich kurz absehen. Damit wieder deutlich wird, was für ein schöner Satz das sein kann.

„Wir schaffen das!“ Wer das sagt, hat eine Herausforderung vor Augen. Und er glaubt sich dafür gut gerüstet. Er ist selbstbewusst und zuversichtlich. Ich denke an ein Segelschiff. Die Besatzung

sieht, dass ein Sturm aufzieht. Aber sie weiß, was zu tun ist und dass ihr Schiff stark ist. „Wir schaffen das!“

Davon ist Deutschland derzeit leider weit entfernt. Das zeigt sich an etlichen Stellen, auch am Umgang mit Menschen, die aus Krisenregionen hierherkommen. Deutschland gilt als eine weltoffene

Nation, gut organisiert, eine gefestigte Demokratie, die universale Werte wie Menschenwürde verinnerlicht hat, die internationales Recht achtet, die dem einzelnen Menschen großen Wert

zubilligt.

Aber Deutschland ist nicht nur so, wie es nach außen scheint. Wir haben vor Augen, dass unser Land in vielem nicht gut gerüstet ist. Die politischen Ebenen und die Bürokratie haben sich

verheddert und legen sich gegenseitig lahm. Als vor 30 Jahren die ersten Geflüchteten in den Ort meiner damaligen Kirchengemeinde kamen, habe ich angefangen, mich zu kümmern. Aus Mitgefühl. Weil

im Grundgesetz steht: Politisch Verfolgte genießen in Deutschland Asylrecht. Weil in der Bibel steht, dass man sich um Fremdlinge gut kümmern soll. (3. Mose 19,33-34)

Dabei stieß ich auf einen Wirrwarr an Behörden und Zuständigkeiten mit unklaren Zielen, die einander teilweise widersprachen. Asylsuchende hingen jahrelang in Verfahren fest. Sie durften lange

Zeit nicht arbeiten, nicht einmal an Deutschkursen teilnehmen. Ich habe alle bewundert, die das seelisch unversehrt überstanden haben und am Ende einen guten Platz in diesem Land fanden.

Heute, 30 Jahre später, ist es nicht viel besser. Das zeigen die schrecklichen Gewalttaten der vergangenen Monate. Daran verzweifeln selbst die engagiertesten Polizisten, die erfahrensten

Sozialpädagoginnen, die weisesten Richter und die fleißigsten Beamten. Ist dieses Gefüge wirklich nicht reformierbar? Manche setzen lieber auf markige politische Worte. Ganze Städte werden zu

Synonymen für Trauer, Wut und scheinbaren Tatendrang: Solingen, Magdeburg, letzte Woche Aschaffenburg. Eine Reihe von Gewalttaten, die Menschen mit Migrationshintergrund und einer psychischen

Störung verübt haben. Als Gegenrechnung kommt der Hinweis, dass Deutschland Zuwanderung für die Wirtschaft und das Fürsorgesystem braucht.

Doch damit ist die Debatte in eine gefährliche Sackgasse geraten.

Bitte weiterlesen im Download

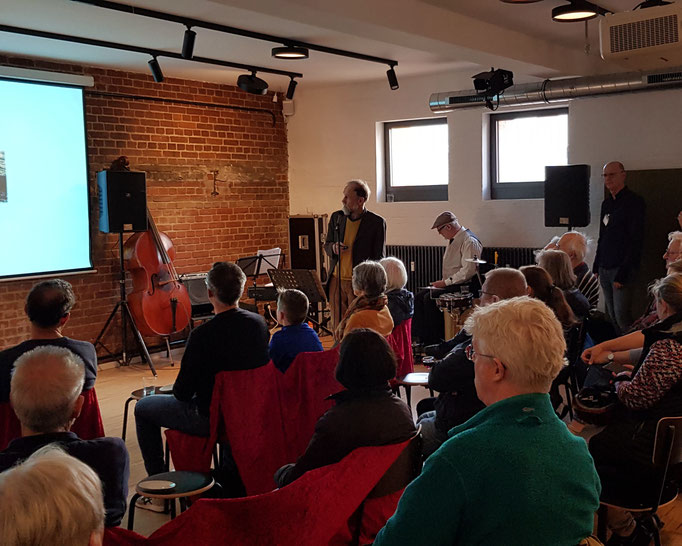

2. Lichtenrader Salon

Thema: Geld klimagerecht verwenden

„Geld regiert die Welt“ – ein Schlagwort, das wohl leider wahr ist. Aber die meisten Menschen sind in die Kreisläufe dieser wichtigen Ressource eingebunden, sei es als Angestellte oder als selbständig unternehmerisch Tätige, sei es beim Aufbau einer finanziellen Basis oder bei der Nutzung langjähriger Einzahlungen nach ihrem Berufsleben.

Alle Projekte, die unsere Welt ein wenig gerechter, sozialer oder ökologischer machen, sind auf Investitionen angewiesen, die sie so einsetzen können, dass ökonomisch tragfähige Projektstrukturen entstehen. Für sie lohnt es sich, eigene finanzielle Ressourcen einzusetzen – vorausgesetzt, dass sie die nötigen Sicherheiten bieten.

Wir finden, dass es sich lohnt, mehr über diese Zusammenhänge zu erfahren und anhand gängiger Praxis zu diskutieren.

In unserem neuen Format zur Begegnung von Bürgerinnen und Bürgern in Lichtenrade laden wir deshalb nach dem erfolgreichen Auftakt im Frühjahr wieder zeitlich etwas erweitert zwischen 19 und 21:30

Uhr zum Salon in den Allmenderaum der Alten Mälzerei ein.

Im Wechsel zwischen Live-Musik und kurzen Anregungen durch unsere Referenten möchten wir den klimagerechten Einsatz eigener finanzieller Mittel vorstellen und ins Gespräch bringen.

Welche Ansprüche kann man an die Anleger stellen, denen man die eigenen Rücklagen anvertrauen möchte? Wie kann man sich auch mit kleinen Beträgen daran beteiligen, dass sich Menschen in Ländern

des Südens mit Startkapital eine eigene Existenz aufbauen können? Wie sinnvoll können Investitionen in Projekte der Erneuerbaren Energieerzeugung sein, die beispielsweise in bürgerbasierten

Einzelgesellschaften angelegt werden? Dazu haben wir Vertreter der GLS-Bank, von Oikocredit und von der Energiegenossenschaft BEOS einge-laden.

Georg Wagener-Lohse,

für die Ökumenische Umweltgruppe

Radtour Lausitzer Seenland

Braunkohletagebau – und was dann?

Bericht über die Radtour der Ökumenischen Umweltgruppe Lichtenrade ins Lausitzer Seenland (26.09. – 29.09.2024)

In diesem Jahr interessierte uns die Braunkohletagebau-Folgelandschaft in der Lausitz mit ihren verschiedenen Lösungsansätzen (noch aktiver Tagebau, teilweise verfüllter Tagebau bzw. schon geflutete Bereiche, die neue Freizeit- und Erholungslandschaften schaffen). Am 26.09. sammelten wir uns früh mit den Fahrrädern am Bhf. Friedrichstraße, um gemeinsam mit dem RE 7 nach Senftenberg zu fahren, wo wir im Ortsteil Niemtsch unser Quartier für die nächsten drei Tage bezogen.

Nachmittags umrundeten wir zur Einstimmung den Senftenberger See, der im Rahmen seiner Tagebauumwandlung schon von 1967 bis 1972 geflutet worden ist. In Kleinkoschen im „Sonnenhof“ gab es einen leckeren Imbiss.

Am Freitag starteten wir zu unserer Tour zum „Liegenden Eiffelturm“, der Förderbrücke F 60 bei Lichterfeld. Sie gehörte mit ihren 502 m Länge zu den größten beweglichen Arbeitsmaschinen der Welt! Erwähnenswert ist auch, dass sie wegen des Ausstiegs aus der Braunkohleverstromung nach dreijähriger Bauzeit nur 13 Monate in Betrieb war (1991 – 1992) und dann stillgelegt wurde!

Wir nahmen dort an einer sehr interessanten Führung teil, die uns bis an die Spitze des Auslegers/Absetzers in luftige 80 m Höhe führte – für einige von uns durchaus eine Heraus-forderung!

Am 28.09. war der Ort Welzow mit seinem noch aktiven Tagebau unser Ziel. Bei windigem Wetter machten wir einen Zwischenstopp am „Rostigen Nagel“, einem Aussichtsturm am Sedlitzer See, der 2008 als IBA-Projekt erbaut wurde und mit seiner rostig braunen Metallkonstruktion an Tagebau- maschinen erinnert. Von der Aussichtsplattform in 30 m Höhe hatten wir einen wunderbaren Rundblick auf die umliegende Seenlandschaft.

Im verschlafenen Ort Welzow besuchten wir das Archäotechnische Museum, das uns in der sehr anschaulichen Ausstellung „Mensch – Holz – Archäologie“ die Besiedlungsgeschichte dieser Gegend näher brachte, auch mit Hilfe von (nachgebauten) Fundstücken aus dem Tagebau.

Bevor wir den Rückweg auf einer alternativen Route antraten, warfen wir an einem Aussichtspunkt einen Blick auf die Ausmaße (ca. 4 x 12 km) des noch aktiven Tagebaus Welzow-Süd. Der Braunkohleabbau wird von der LEAG betrieben und versorgt heute die Kraftwerke „Schwarze Pumpe“ und „Jänschwalde“.

Am letzten Tag radelten wir nach Großräschen zu den „IBA-Terrassen“, die anlässlich der Internationalen Bauausstellung 2008 die Umgestaltung der Tagebaulandschaft zu einem Freizeit- und Erholungsgebiet dokumentieren. Eine kleine Ausstellung zeigt die wichtigsten Stationen. Interessanterweise wurde an den Hängen des Großräschener Sees sogar ein Weinberg geschaffen, der prämierte Weine hervorbringt!

Anschließend ging es per Bahn zurück nach Berlin.

Unsere Tour hat uns teilweise neue und interessante Einblicke in die Problematik der Umgestaltung im Lausitzer Braunkohlerevier gegeben.

Annette und Adam Adamaschek

Ökumenische Umweltgruppe Lichtenrade

Ökumenische Umweltgruppe Lichtenrade